Es ist das Heil uns kommen her

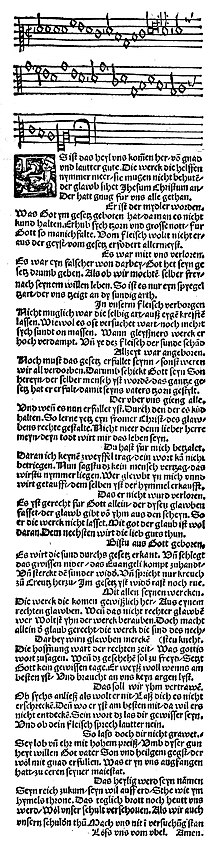

Es ist das Heil uns kommen her är en av de äldsta lutherska psalmerna och tillhör kärnverken i den reformatoriska sångskatten. Psalmen skrevs av Paul Speratus 1523 och den äldsta versionen finns i Achtliederbuch 1523/24. De återkommer i Erfurter Enchiridion 1524. Den är diktad på ett, för reformationen, typiskt formschema. Fem psalmer av åtta i Achtliederbuch följer detta schema.

Den är översatt till svenska av Olaus Petri 1536 med titeln Gudh af sine barmhertighet.

Melodi

Text

Es ist das Heil uns kommen her, text

Melodie

Erfurter Enchiridion anvisar melodin den förreformatoriska Påsk-processionspsalmen Frewt euch yhr frawen und yhr man / das Christ ist aufferstanden.[1][2] Die älteste Aufzeichnung dieser Melodie findet sich in einem aus dem Franziskanerkloster Miltenberg überlieferten, ursprünglich aber aus Mainz stammenden Prozessionale, das auf die Zeit um oder kurz vor 1400 datiert wird.[3] Dort ist ihr der Text Freu dich, du werte Christenheit unterlegt.[3][4][5] In der Textfassung Nun freue dich, du Christenheit war dieses Lied auch im alten Gotteslob von 1975 (GLalt 222) enthalten, es findet sich auch noch in mehreren Regionalteilen zum neuen Gotteslob.

Heutigen katholischen Gottesdienstbesuchern ist die Melodie auch von dem Osterlied O Licht der wunderbaren Nacht (GL 334, GLalt 208) auf einen Text von Georg Thurmair (1963) bekannt. Dieses Lied findet sich auch im Regionalteil des Evangelischen Gesangbuchs für Bayern und Thüringen unter der Nummer EG 559.

Rezeption

Das Lied steht im Evangelischen Gesangbuch unter EG 342, dort sind neun der ursprünglich vierzehn Strophen abgedruckt.

Chorsätze stammen von Arnold von Bruck, Johann Crüger, Sixt Dietrich, Hans Leo Haßler, Michael Prätorius und Johann Walter. Namensgebend wurde das Lied für die Kantate Es ist das Heil uns kommen her (BWV 9), die Johann Sebastian Bach zwischen 1732 und 1735 für den 6. Sonntag nach Trinitatis komponierte, und in der er zwei der Strophen des Liedes im Wortlaut vertonte und zehn weitere in geraffter Form in Rezitative umformte. Bereits 1716 verwendete er eine Strophe in der Kantate Mein Gott, wie lang, ach lange? (BWV 155), 1723 zwei Strophen in Ärgre dich, o Seele, nicht (BWV 186), und 1724 bildete eine Strophe den Schlusschoral der Kantate Wahrlich, wahrlich, ich sage euch (BWV 86). Felix Mendelssohn Bartholdy verwendete die Melodie 1840 für den Eingangssatz seines Festgesangs zum Gutenbergfest. Johannes Brahms komponierte 1860 die Motette Es ist das Heil uns kommen her op. 29,2.

Als Choralvorspiel für die Orgel schuf wiederum Johann Sebastian Bach seine Bearbeitung BWV 638 als Teil seines Orgelbüchleins. Weitere Bearbeitungen für Orgel stammen von Jan Pieterszoon Sweelinck, Samuel Scheidt, Matthias Weckmann, Dieterich Buxtehude, Friedrich Wilhelm Zachow, Johann Gottfried Walther, Georg Friedrich Kauffmann, Johann Ludwig Krebs und Max Reger.

Se även

Wikimedia Commons har media som rör Es ist das Heil uns kommen her.Skriptfel: Modulen "Åtgärdskategorier Wikidata" finns inte.

Wikimedia Commons har media som rör Es ist das Heil uns kommen her.Skriptfel: Modulen "Åtgärdskategorier Wikidata" finns inte.

Wikisource har originalverk relaterade till Es ist das Heil uns kommen her.

Wikisource har originalverk relaterade till Es ist das Heil uns kommen her. - Mall:ChoralWiki

- Mall:Bach Cantatas

- https://www.liederdatenbank.de/song/11287

- Alla verser med musik

Källor

- ↑ Christa Reich: Nun freut euch, lieben Christen g’mein. In: Hansjakob Becker u. a. (Hrsg.): Geistliches Wunderhorn. 2. Auflage. Beck, München 2003, ISBN 3-406-48094-2, S. 111–123, hier S. 114.

- ↑ Johannes Zahn: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder. Band 3. Bertelsmann, Gütersloh 1890, S. 70 f. (Mall:Archive.org).

- ↑ 3,0 3,1 Walther Lipphardt: Ein Mainzer Prozessionale (um 1400) als Quelle deutscher geistlicher Lieder. In: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie. Vol. 9 (1964), S. 95–121, bes. S. 103–116, Mall:JSTOR.

- ↑ Wilhelm Bäumker: Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Band 1. Herder, Freiburg 1886, S. 544–881 (Mall:Archive.org).

- ↑ Philipp Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Band 2. Teubner, Leipzig 1867, S. 738–741 (Mall:Archive.org).